Das UGÖD-Café zur ENERGIEARMUT fand am Dienstag, dem 2.8.2022, mit 11 Teilnehmenden statt. Sandra Matzinger, PhD MSc aus der AK-Abteilung Wirtschaftspolitik, hat einen Expertinnen-Input von 15 Minuten vorbereitet und stand danach für eine sehr lebendige Diskussion zur Verfügung: Das Input-Dokument kann bei Beate Neunteufel-Zechner bestellt werden: „Herausforderung leistbare Energieversorgung – ENERGIEARMUT bekämpfen in Zeiten steigender Energiepreise“.

Woher kommt der Begriff ENERGIEARMUT und ist seine Verwendung in Österreich angebracht?

Das Sustainable Development Goal = SDG-7 = Nachhaltigkeitsziel 7 – fordert Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern.

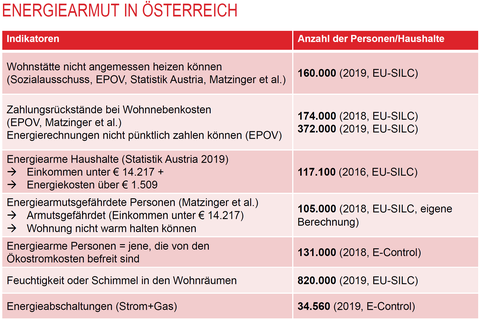

Ein fehlender oder nicht leistbarer Zugang zu Energie behindert den Zugang zu Bildung, Gesundheit und sozialer ebenso wie wirtschaftlicher Entwicklung. In Österreich bemüht sich die E-Control seit Jahren um eine möglichst genaue Definition von Energiearmut, ist aber laut Rechnungshof damit nur mäßig erfolgreich.

In Österreich beträgt der Anteil erneuerbarer Energie an der Stromerzeugung um die 75% und 10% Elektrizität muss importiert werden. Die Liberalisierung des Strommarktes in der EU führte dazu, dass es eine Energiebörse gibt, auf der Stromkontingente im Voraus ersteigert werden.

Das Merit Order Prinzip gibt vor, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle anderen bestimmt - wer also günstiger Energie erzeugt, kann dadurch Windfall Profits (Überschussgewinne) generieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) beziffert die möglichen Gewinne für Energieanbieter*innen in der EU für 2022 mit 200 Milliarden Euro zusätzlich! Ein Vergleichswert: 2021 betrug das österreichische BIP 403,4 Milliarden Euro.

Die AK verfolgt ÖGPI und ÖSPI regelmäßig, das sind die von der Österreichischen Energieagentur erstellten Indices für Gas- und Strompreise. Der Gaspreis war 2020 aufgrund geringer Nachfrage und voller Speicher niedrig. Im Verlauf des kalten Winters 2021 begann der Gaspreis zu steigen, Gazprom lieferte nur geringe Mengen an den Markt und füllte die eigenen Speicher nicht. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine wuchs 2022 die Unsicherheit bei Gaslieferungen, Spekulation nahm zu und die Preise für Gas und Strom wurden schnell sehr volatil und bleiben hoch, weil die Politik Vorgaben zur Einspeicherung von Gas erlassen hat und zur Sicherung der Versorgung Gas um einen hohen Preis kaufen musste.

Seit das Merit Order Prinzip voll umgesetzt wird, steht am Ende der Energielieferkette in der Regel ein teures Gaskraftwerk und treibt daher auch den Strompreis in die Höhe. Eine freie Wahl im liberalisierten Energiemarkt wirkt de facto nicht mehr, der Wettbewerb unter den Stromlieferant*innen ist zum Erliegen gekommen. Selbst wer in einem Bestandsvertrag bleiben kann, wird mit höheren Teilbetragszahlungen rechnen müssen. Bei einem notwendigen Umzug, etwa wegen einem befristeten Mietvertrag oder bei Eintritt in einen Liefervertrag nach einem Todesfall, klettern die Neukund*innenpreise in enorme Höhen. Für einkommensschwache und energiearme Haushalte oder Jungfamilien entstehen so noch größere finanzielle Belastungen, als wir sie seit dem Abebben der Pandemie durch Teuerung kennen.

Gibt es überhaupt Energiearmut in Österreich?

International gesehen gibt es den Begriff „Energiearmut“ seit den 1990er Jahren. Brauchbare Definitionen fehlen noch immer, es besteht die Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Analyse. Dimensionen von Energiearmut können mit geographischen, finanziellen, sozialen und technischen Indikatoren erfasst werden:

Das Thema Netzanbindung und Netzausbau betrifft jetzt noch vor allem Personen oder Energiegemeinschaften, die selber Strom erzeugen können und ihren Produktionsüberschuss ins allgemeine Stromnetz einspeisen wollen oder müssen. Dass sie dafür mit privatisierten, eu-weit agierenden Energiekonzernen auf Augenhöhe verhandeln können, ist wohl eine realitätsferne Annahme.

Der Auf- und Ausbau einer haltbaren Netzinfrastruktur ist Ländersache, oberste Streitschlichtungsstelle ist die privatisierte E-Control. Wir gehen davon aus, dass die Netzinfrastruktur eine öffentliche Aufgabe der Grundversorgung ist, die der Staat organisieren sollte, der ja auch Miteigentümer einiger Stromkonzerne ist. Die Forderung nach einer unabhängigen österreichischen Koordinierungsstelle, die dafür sorgen soll, dass der Photovoltaikausbau nicht mehr durch Netzkapazität und fehlende Speicher beschränkt wird, ist aktueller denn je. Es ist revolutionär, dass wir unsere Energie selbst erzeugen können, wir wollen dann aber auch den Preis dafür mitbestimmen – das findet übrigens auch der „Österreichische Klimarat“, der Anfang Juli 93 Empfehlungen zum beschleunigten Klimawandel bis 2040 an die Bundesregierung übergeben hat.

Verträge müssen hinterfragt werden

Das Marktdesign, das den Gaspreis an den Strompreis koppelt, muss geändert werden. Spanien und Portugal haben politisch aktiv in das Strompreissystem eingegriffen und so für niedrigere Preise gesorgt. Bei uns in Österreich brauchen wir politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Einsatz für den Ausgleich der Schwankungen bei Solar- und Windstromproduktion sowie zur längerfristigen Stromspeicherung. Eine Chance, die Aktivierung der Zivilgesellschaft in diesen komplexen Fragen zu erreichen, ist die Nutzung unserer gewerkschaftlichen Strukturen für Allianzen mit den Umwelt-NGOs. Nicht nur ökologische und technische Problemstellungen, sondern auch die ökonomische und soziale Frage der Umverteilung der aktuellen Energiegewinnabschöpfung schreien nach einem aktiven politischen Einsatz.

Österreich sollte nicht auf Lösungsansätze auf europäischer Ebene warten und die Regierung sich nicht als Miteigentümerin an Stromkonzernen im Stillen an der aktuellen hohen Gewinnbeteiligung erfreuen, weil die Energiepreisachterbahn auch schwerwiegende soziale Folgen haben wird.

Es trifft Menschen mit niedrigem Einkommen

Nach Angaben der Armutskonferenz sind 223.000 Menschen (3%) in Österreich (von insgesamt 8,9 Mio Einwohner*innen) erheblich materiell depriviert, 1,157.000 Menschen (13%) sind armutsgefährdet. Das bedeutet ein Leben in Haushalten, in denen es am Notwendigsten mangelt: Ernährung und Gesundheit sind schwer bis gar nicht leistbar, prekäre Wohnverhältnisse mit schlechten thermischen Standards und veralteter Geräteausstattung erschweren das Energiesparen.

Einkommensschwache Haushalte geben 20% ihres Einkommens für die Deckung von Energiekosten aus, 30% dieser Haushalte heizen mit Gas. Durch die anhaltende Preisdynamik bei den Energiepreisen sind auch immer mehr Haushalte von Gering- bis Mittelverdiener*innen und Pensionist*innen betroffen, das heißt in der Folge, die Zahl der Menschen, die in Energiearmut leben müssen, steigt. 34.560 Personen oder Haushalte erlebten laut E-Control 2019 Energieabschaltungen.

Die österreichische Regierung ist daher angehalten,

- sich nicht nur der Energiepolitik besonders zu widmen und

- dabei nicht nur die Energieversorgungspreise neu aufzusetzen,

- sie muss auch den anhaltenden Umstieg auf erneuerbare Energieformen beschleunigen und

- den Netzausbau als Infrastrukturmaßnahme konkret angehen sowie

- für Speichermedien und -kapazitäten im ganzen Land sorgen.

Darüber hinaus sind gleichzeitig auch sozialpolitische Maßnahmen zu setzen, um die bereits vorhandene und drohende Energiearmut zu verringern. Solche Maßnahmen können sein:

- eine Umverteilung der Energiekosten gestaffelt nach Einkommen,

- die Einführung einer Grundversorgungsvariante mit stabil niedrigem Preisanteil an den Energiekosten, ein Modell, das auch zum Energiesparen anregt,

- eine Vermögenssteuer und die Umverteilung bzw. Zweckbindung von Windfall-Profits,

- ein Abschaltverzicht bei Energieverschuldung seitens der Energieversorger,

- eine Erhöhung der Heizkostenzuschüsse, des Reparaturbonus und ähnlicher Förderungen – nachvollziehbar über eine Transparenzdatenbank,

- die Errichtung von Klima- und Energiehilfefonds,

- die Einrichtung einer zentralen Energiekoordinierungsstelle und den Ausbau der unabhängigen Beratungseinrichtungen der Energieagenturen der Bundesländer in ganz Österreich,

- die Förderung und Umsetzung der Produktion (nicht nur) von Geräten mit sparsamem Energieverbrauch in einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft,

- die Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Energiebereich,

- viel Information und Diskussion mit der Zivilgesellschaft,

- diverse Formen von Preisdeckelungen,

- eine Zweckbindung der Windfall Profits oder

- der Ausstieg aus dem Energiecharta-Vertrag.

Multilaterale Abkommen mit wenig Spielraum

Der Energiecharta-Vertrag (ECV) ist ein multilaterales Abkommen über Handel und Investitionen im Energiebereich, dem auch Österreich als Vertragspartei angehört. Es handelt sich um das erste Abkommen, das Republiken der ehemaligen Sowjetunion mit OECD-Ländern zusammenführte. Der 1998 in Kraft getretene ECV schützt Investitionen in fossile Energieträger und enthält Sonderklagerechte für Konzerne. Der ECV behindert die Energiewende massiv und steht den Zielen aus dem Pariser Klimaübereinkommen diametral entgegen. Außerdem hatte er zur Folge, dass Österreich mit Gazprom 2018 einen ecv-ähnlichen Gasliefervertrag bis 2040 abgeschlossen hat, in dem steht, dass Österreich immer eine vereinbarte Gasmenge zu bezahlen hat, auch wenn sie gar nicht abgenommen oder geliefert wird; die Frage nach der Gerichtsbarkeit, deren Urteil ein Diktator anerkennt, bleibt im Dunkeln.

Nicht mehr zeitgemäß

Seit den 1990er Jahren haben sich die politischen Rahmenbedingungen, aber auch die umwelt- und klimabezogenen Zielsetzungen grundlegend geändert. Daher muss der Energiecharta-Vertrag nicht auf EU-Ebene reformiert, sondern beendet werden! Eine Beendigung setzt die Einstimmigkeit aller Vertragsparteien voraus. Ist diese nicht umzusetzen, muss ein Austritt Österreichs ernsthaft erwogen werden. Italien hat diese Möglichkeit bereits 2016 wahrgenommen. Die Europäische Union und die EU-Mitgliedsstaaten müssen ihre Anstrengungen und finanziellen Mittel darauf konzentrieren, den Green Deal umzusetzen. Dabei geht es um demokratische Wege zur Sicherstellung der Energieversorgung und um erschwingliche Energiepreise bzw. um neue Börsenregelungen.

Was können wir unabhängigen Gewerkschafter*innen im öffentlichen Dienst zur Vermeidung des Anwachsens von Energiearmut in Österreich und zu einer erfolgreichen und zeitnahen Energiewende beitragen?

-

Wir können über unsere Medien zur Informationsvermittlung beitragen und Veranstaltungen zur Energiewende machen.

-

Wir können uns als Betriebsrät*innen und als Personalvertreter*innen in den Betrieben, in denen wir arbeiten, für die Energiewende einsetzen, Vorschläge aus der Belegschaft sammeln

und unsere Energiewende-Forderungen an die jeweiligen Betriebsleiter*innen richten.

-

Wir können als Fraktion in den Gewerkschaften Energiewende-Forderungen aufstellen und als Anträge in die Sozialpartnerschaft einbringen.

- Wir können Freude an Energiewendeprojekten vermitteln und zum Mitmachen einladen!

Auf der AK-Homepage könnt ihr schon jetzt Tipps fürs Energiesparen finden, ausprobieren, befolgen und weitersagen.

Auf www.ugoed.at werden beim „Referat Strukturwandel“ ab September weitere Vorschläge zum Mitmachen bei der Energiewende und zum Klimaschutz folgen.

Denjenigen unter euch, die gern noch mehr tun möchten oder mit geradezu revolutionärem Spirit an die Klimawende herangehen wollen, empfehle ich das Studium des sehr anregenden Endberichtes des österreichischen Klimarates mit 93 Empfehlungen an die Bundesregierung - viele der am österreichischen Klimarat beteiligten Menschen haben nach der Beendigung ihrer großen Aufgabe zum gemeinsamen Weitermachen einen Verein gegründet, mit dem wir auch in Kontakt treten könnten.

Sehr empfehlen kann ich auch den inzwischen preisgekrönten Band: Klimasoziale Politik, eine gerechte und emissionsfreie Gesellschaft gestalten, herausgegeben von Die Armutskonferenz, Attac Österreich und Beigewum – ISBN 978-3-903290-65-5

Ergänzung mit neueren Daten:

https://awblog.at/energiearmut-in-oesterreich

Input: Sandra Matzinger, AK-Wirtschaftspolitik

Quellen: Endbericht des österreichischen Klimarats

Literatur: Klimasoziale Politik: eine gerechte und

emissionsfreie Gesellschaft gestalten

Armutskonferenz, Attac Österreich und Beigewum

Beate Neunteufel-Zechner

Beate Neunteufel-Zechner

UGöD Referat für Strukturwandel und Klimaschutz

Mitglied im GÖD-Bundesfrauenausschuss

+43 / 681 / 20 90 30 59

beate.neunteufel-zechner@ugoed.at